一、课程理念

本课程着重突出立德树人根本任务; 通过针对性强、效果性久的具体课程的开设,培养当代大学生对中国梦的整体战略与全局意识;通过阶段性的优化课程建设标准与教学手段,突出思政教育元素,明确发展目标、贯彻发展理念、协调发展的当下环境,通过大美不言的艺术行为,使学生在课程中完成社会主义核心价值观的认同教育;用“沉浸式”教学方式让学生由内而外认同新时代中国特色社会主义的理论,理解社会主义核心价值观,了解文化自信的根本以及中华民族伟大复兴与新时代社会的责任感,从舞蹈艺术作品中汲取到浓重的中国情怀、人文素养以及生命态度。

二、课程简介

舞蹈是一种非物质文化。舞蹈是人的精神肖像,是一个民族、国家、群体的基因,是文化之身体表征和其整体文化的重要组成部分。中华五千年的历史,每一步都有舞蹈印记,中国的文明因舞蹈而多姿多彩,舞蹈又以它独特的文化彰显着中华民族的生命与活力。所以中国舞蹈与传统文化有着密不可分的关系,也是传统艺术不可或缺的重要门类。它用身体的语言,形象地记录了中国这个文明古国的功过成败、荣辱兴衰。从舞蹈中,人们可以感知那远去的历史和当下的社会,感知民间的习俗和国家的气象,感知民族的精神和审美风尚,感知中国文化的博大和礼乐之邦的风采。所以,舞蹈,是一种文化。

三、课程特色与创新

舞蹈是一种文化。“文化”是什么?学界有关于“文化”的定义有两三百种,《现代汉语词典》这样解释“文化”:

(一)人类在社会历史发展过程中所创造出来的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如:文学、艺术、教育、科学等。

(二)考古学用语,指同一个历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体。同样的工具、用具、同样的制造技术等,是同一种文化的特征,如:仰韶文化、龙山文化等。

(三)运用文字的能力及一般知识,如:学习文化,文化水平等。

三种解释说明“文化”有广义和狭义之分,广义的文化是指人类的所有创造物,是人类认识自然、不懈实践的积淀和记录,是人超越自身生物本质力量的结晶,是其生存状态的总和,包括所有物质范畴和精神范畴,是人类群居的全部生活状态。狭义的文化之精神领域的活动及结果,包括人生观、价值观、社会制度、行为方式、道德秩序以及知识、政治、科学、艺术、信仰、习俗等各个方面。无论是广义的文化还是狭义的文化,都会因人类族群的不同而形成差异,并与其社会系形态、社会生活密切相关。

四、课程设计

通过对舞蹈与先秦礼乐制度的关系,深入讲解“六大舞”与“六小舞”在整个国家治理中占有的位置,包括其中舞蹈与每一种礼乐呈现方式以及具体功能所在;充分了解我国古代人文精神内涵,知道崇文尚武的历史脉络,追溯中国人内在的民族精神、民族气节的形成的重要成因;通过欣赏中国尽善尽美的《大韶》、发扬蹈厉的《大武》、王公贵族的《佾舞》,了解艺术与生活的关系,用艺术表现生活、总结生活、反思生活;了解中华民族灿烂文化的渊源脉络,增强民族团结意识,深化习近平总书记的“石榴籽”概念,充分认知“各美其美,美美与共”当代人文精神。

五、课程实施

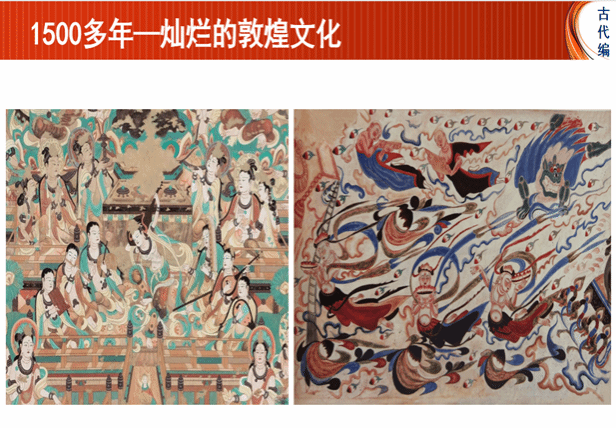

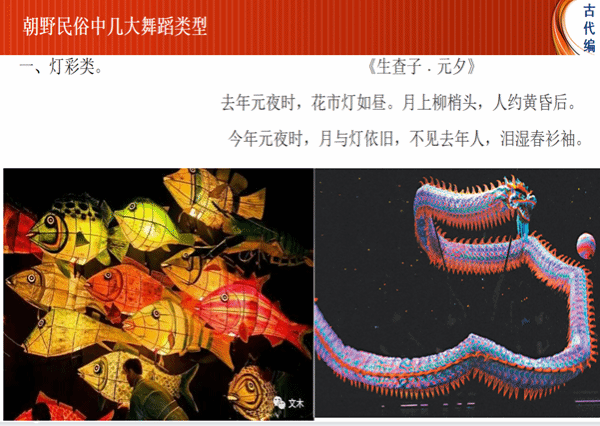

本课程围绕传统文化、艺术、舞蹈三个关键词概念及释义,着重阐述舞蹈与原始文明、舞蹈与中国哲学观、舞蹈与封建制度、中国神话中的舞蹈、舞蹈与朝野习俗、舞蹈与中国民俗文化、舞蹈与宗教信仰、舞蹈与文艺思潮、舞蹈与时代精神、舞蹈与诗文歌赋、舞蹈与戏曲、舞蹈与武术、舞蹈与音乐、舞蹈与书法、舞蹈与绘画、舞蹈与电影电视、舞蹈与当代社会生活等内容。

该课程区别于传统课程的单一、分割式学习模式,以培养学生艺术素质、审美情趣、创造力思维以及人文情怀为主要教学目标。课程溯源到舞蹈艺术本身的形态,充分进行引导、开发、挖掘,让学生从了解、认知,到掌握一定的舞蹈知识。

本课让学生在兴趣引导选课的前提下,拓展创新上课模式、丰富课程内容、导入思政教育手段不刻板,课程实施大纲分为以下五点:

(一)引入式介绍基本知识(中国灿烂的民族文化之源)

(二)礼乐的形式与内容(视频资料)

(三)了解传统舞蹈功能属性、人文属性、艺术属性

(四)通过欣赏引入讲解、对比、分析,达到鉴赏目的(舞蹈名人名家名作介绍)

(五)现场实践感受(艺术采风)